Gründe für Geschiebebewirtschaftung / Übersicht

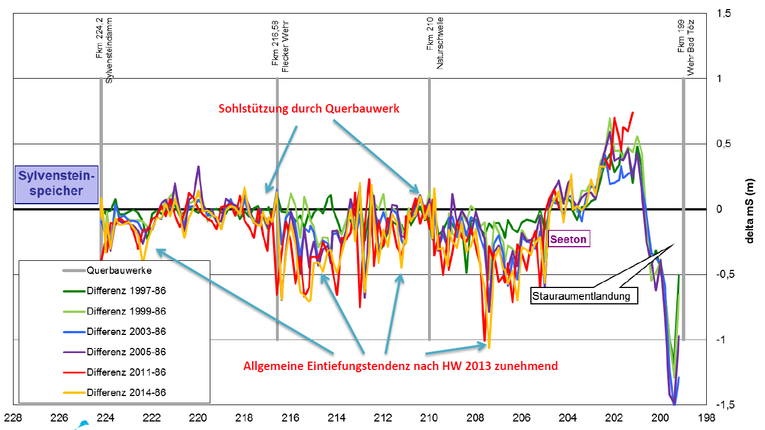

Aufgrund vielfältiger Eingriffe in die Gewässergeometrie und in das Abflussgeschehen der natürlichen Isar reduzierte sich die mitgeführte Geschiebemenge des Flusses erheblich. Dieser Mangel an Substraten, in Form von hauptsächlich gröberen Kiesen, führte zu einer bis heute fortschreitenden Eintiefung der Gewässersohle. Stellenweise hat sich im Vergleich zum Jahr 1900 die Sohle und damit auch der mittlere Wasserstand um 2,5m (Pegel Puppling) abgesenkt. Dies führt zu einem niedrigeren Grundwasserspiegel, weniger Anbindungsmöglichkeiten für Seitengewässer und einem monotonen Lebensraum. Auch haben kieslaichende Fischarten zunehmend Probleme, geeignete Standorte für die Fortpflanzung zu finden.

Ziel des Geschiebemanagements ist es, der fortschreitenden Eintiefung entgegenzuwirken und eventuellen Sohldurchschlägen entgegenzuwirken. Außerdem soll sich mithilfe von Geschiebezugaben mittelfristig ein offenes Kieslückensystem bilden und dadurch, im Sinne der WRRL, der Fischbestand der Isar erholen.

Aus diesen Gründen bringt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim in Zusammenarbeit mit den maßgebenden Partnern wie den Stadtwerken Bad Tölz, den Fischereiberechtigten und Pächtern, den Naturschutzbehörden und Gemeinden in einem fortlaufenden Optimierungsprozess zurückgehaltenes Geschiebe in die Isar ein und lagert hinter dem Sylvensteinspeicher und dem Kraftwerk Bad Tölz liegengebliebenes Material in den Unterlauf um.

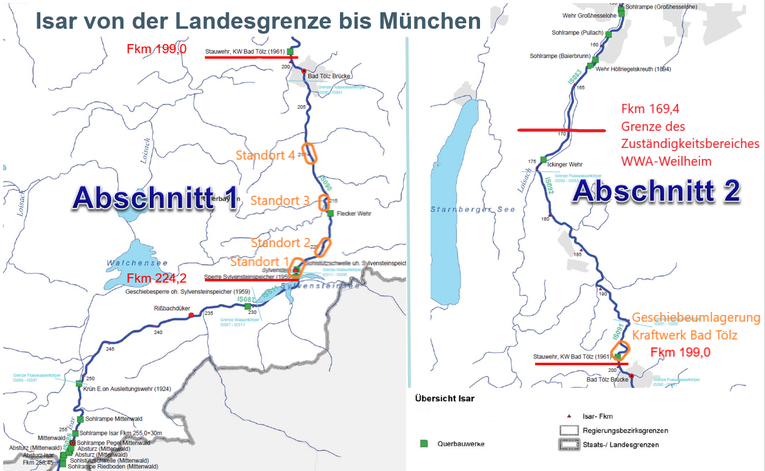

Die Maßnahmen der Geschiebebewirtschaftung beginnen am Sylvensteinspeicher (Fkm 224,20) und sollten mit den Jahren den Sedimenthaushalt bis zur Staustufe Altheim bei Landshut beeinflussen (Fkm 70,00). Das hier beschriebene Geschiebemanagement beschreibt die Maßnahmen und Ziele in zwei Abschnitten: vom Sylvensteinspeicher bis zum Kraftwerk in Bad Tölz und vom Kraftwerk in Bad Tölz bis Ende des Zuständigkeitsbereichs des WWA Weilheim bei Fkm 169,4 (Dürnsteiner Brücke kurz nach dem Ickinger Wehr).

Übersichtskarte von Sylvensteinspeicher bis Bad Tölz inklusive Standorte der Geschiebeeinbringungen

LfU Referat 63, Dr. Schwaller

Informationen zur Geschiebebewirtschaftung

Historische Eingriffe an der Oberen Isar

Historische Eingriffe in die obere Isar

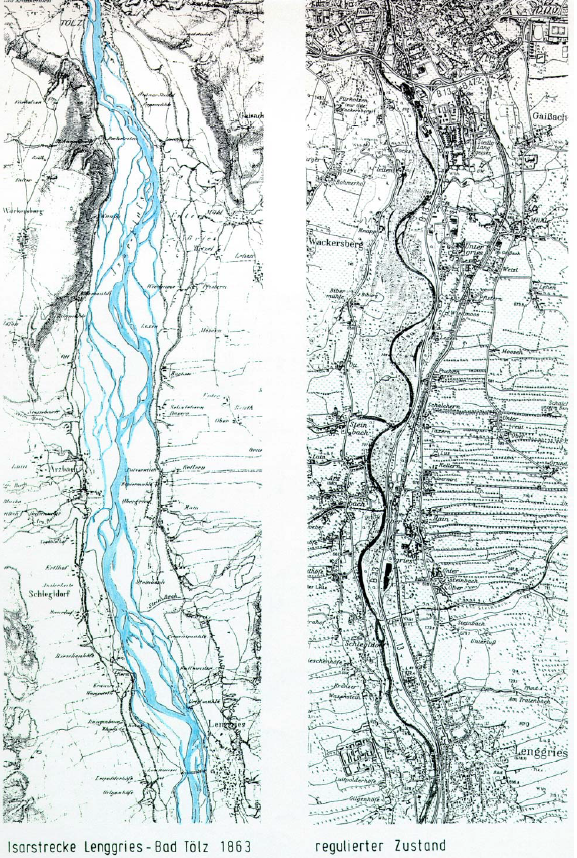

Vor dem Einfluss des Menschen entsprach die Isar dem Leitbild eines kalkalpinen Wildflusses. Dieser ist durch stark wechselnde, meist rasch strömende Abflüsse geprägt. Niedrigere Abflüsse im Winter und frühsommerliche Hochwässer führten zu Umlagerungen von Kiesbänken im breiten Gewässerbett, wobei sich Auflandungen und Abträge insgesamt die Waage hielten.

In den letzten 200 Jahren wurde das Flusssystem streckenweise korrigiert, in einer Hauptrinne zusammengefasst und dessen Ufer befestigt. Zur Wasserausleitung wurden Querbauwerke errichtet und Geschiebezubringer wie Wildbäche zur Hangsicherung und Sohlstabilisierung verbaut. Dies hat die natürliche Geschiebezufuhr stark vermindert oder teilweise ganz zum Erliegen gebracht. Von zentraler Bedeutung ist hier der in 1959 in Betrieb genommene Sylvensteinspeicher. Dessen Hauptaufgaben sind der Hochwasserschutz und besonders die Erhöhung von Niedrigwasserabflüssen, da der Isar für die Wasserkraftnutzung am Achensee- und Walchenseekraftwerk eine erhebliche Menge Wasser entzogen wird. Insgesamt bewirkt der Speicher eine Vergleichmäßigung des Abflusses im Unterstrom und fördert die zusätzliche Entdynamisierung des Gewässers. Trotz des insgesamt niedrigeren Abflusses führte das zurückgehaltene Geschiebe und die geringe Flussdynamik zu einer Eintiefung der Sohle, mit der Tendenz sich allmählich in ein einziges, gestrecktes und statisches Hauptgerinne zu entwickeln. Diese Streckung führt wiederum zu einem stärkeren Gefälle und einer höheren Schleppkraft, was weitere Erosionen begünstigt. Schlussendlich ist der Anteil der frei beweglichen Sohle stark zurückgegangen und einer weitgehend unbeweglichen, lückenarmen Sohloberfläche gewichen. Dieser Vorgang führt zu einer Verarmung der Gewässerbettstruktur und geht mit einer Abnahme der Lebensraumvielfalt einher.

Eintiefung der Isar im Vergleich zu 1986

Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Natürlicher vs. regulierter Zustand der Isar

Kortmann 1999, Anlage 1

Weiterführende Informationen

Problematik Geschiebebewirtschaftung

Problematik der Geschiebebewirtschaftung

Um der fortschreitenden Eintiefung der Gewässersohle entgegenzuwirken und dem Fischbestand ein offenes Kieslückensystem mit möglichen Laichplätzen zu schaffen, hat das Wasserwirtschaftsamt Weilheim begonnen zurückgehaltenes Substrat umzusetzen. Dabei muss das Geschiebe nicht nur den Sylvensteinspeicher sondern auch das Flusskraftwerk in Bad Tölz passieren.

Ein geeignetes Geschiebemanagement beinhaltet aber nicht nur den Transport von Kies, sondern setzt Kenntnisse über das Volumen des Geschiebedefizits, der geeigneten Korngrößen und die Transportfähigkeit des Flusses voraus. Um also die Geschiebesituation der Isar zu verbessern und gleichzeitig einen merklichen Beitrag zur Sohlstabilisierung und zur Ökomorphologie der Fließstrecken leisten zu können, mussten zunächst aufwendige und zeitintensive Geschiebezugabeversuche durchgeführt werden. Die „Studie über die Möglichkeiten einer Geschiebebewirtschaftung der Isar“ (Kortmann, Grebmayer, 1999) kam zu dem Ergebnis, dass zwischen dem Sylvensteinspeicher und Bad Tölz jährlich etwa 15.000 bis 20.000m³ und unterhalb des Kraftwerks Bad Tölz etwa 35.000m³ Geschiebe umgesetzt werden sollten, um das Substratdefizit langfristig ausgleichen zu können und eine Anhebung der Sohle zu erreichen. Im Einwirkungsbereich des Kraftwerkes in Bad Tölz wird seit 1991 kein Geschiebe dem System entnommen.

Ein wichtiger Punkt des Geschiebemanagements ist die Wahl der geeigneten Kornzusammensetzung. Eine zu geringe Korngröße kann das Kieslückensystem weiter verfüllen (Kolmation). Ein offenes Kieslückensystem ist jedoch essentiell für eine gesunde Gewässerfauna. Eine ausreichend grobe Kornzusammensetzung liefert beispielsweise das Dürrach-Haufwerk am Sylvensteinspeicher.

Außerdem sind die Eingabestellen und der jeweilige Eingabezeitpunkt sorgfältig auszuwählen. Denn die nicht unerheblichen Geschiebemengen müssen mit Transportfahrzeugen an und in die Isar gebracht werden. Zusätzlich kommen aufgrund beschränkter Zugänglichkeit und Rücksicht auf die Natur nur wenige Eingabestellen in Frage. Schonzeiten und wirtschaftliche Rahmenbedingungen begrenzen den Eingabezeitraum und geben eine Mindestmenge an Geschiebe pro Maßnahme vor.

Trotz aller Planung kann es beispielsweise dazu kommen, dass durch Trockenphasen mit wenig Abfluss (wie im Sommer 2018) eingebrachte Kiesmengen nicht abgetragen werden und bis zum nächsten Hochwasserereignis als „Kiesinseln“ am Eintragsort bestehen bleiben. Sollten diese sich mit der Zeit verfestigen, werden sie bei Bedarf aufgelockert und remobilisiert.

In den folgenden Grafiken ist eine Geschiebeeinbringung von 6.000 m³ am Steinbockdenkmal dargestellt. Mit der Annahme von 10 m³ pro Lkw-Ladung waren für diese Maßnahme circa 600 Fahrten zur Einbringstelle notwendig.

Geschiebeeinbringung Steinbockdenkmal 2009

Geschiebeeinbringung Steinbockdenkmal mit Zugabe von Grobmaterial 2009

Massnahmen

Maßnahmen

Um die Geschiebesituation langfristig zu verbessern, werden neben der Geschiebeumsetzung eine Reihe weiterer Maßnahmen durchgeführt. Die Wichtigsten werden im Folgenden kurz beschrieben.

Staulegungen und maschinelle Umsetzung am Kraftwerk Bad Tölz

1991 begann die erste Maßnahme im Zuge des Geschiebekonzepts an der Isar. Dabei wird bei Hochwasser der Stau der Wasserkraftanlage Bad Tölz gelegt, um mit Hilfe der deutlich erhöhten Schleppkraft möglichst viel Geschiebe in das Unterwasser zu transportieren. Dadurch wird der Aufwand für maschinelle Umlagerungen und Eingriffe in das Ökosystem (Baggern, Transportieren, Wiedereinbringen) erheblich reduziert. Bei hohen Abflüssen wurde seit 1991 zu Zwecken der Geschiebetrift der Stau über 20 Mal gelegt.

Zusätzlich wurden am Bad Tölzer Kraftwerk von 2001 bis 2018 insgesamt 196.000 m³ Material maschinell an den Unterstrom weitergegeben.

Geschiebeumsetzungen von oberhalb nach unterhalb des Sylvensteinspeichers

Im Isarabschnitt zwischen dem Sylvensteinspeicher und Bad Tölz wurden zwischen Mai 1995 und Ende 2018 insgesamt rund 78.000 m³ Geschiebe maschinell umgesetzt. Demnach wurden bis zu diesem Zeitpunkt jährlich durchschnittlich 3.250 m³ weitergereicht. Das Material stammte hauptsächlich aus der Isarvorsperre, dem Rißbach und der Dürrach.

Um dem berechneten Geschiebedefizit von ca. 20.000 m³ im Isarabschnitt zwischen dem Sylvensteinspeicher und dem Kraftwerk Bad Tölz dauerhaft entgegenwirken zu können, wurde das Geschiebemanagement überarbeitet. Seit 2016 ist das Umsetzen von Geschiebe aus den Vorsperren des Sylvensteinspeichers in die Isar unterhalb als Unterhaltungsmaßnahme gemäß WHG §27 (1) wasserrechtlich genehmigt. Es wurden 4 Standorte ausgewählt, an denen in Summe jährlich durchschnittlich 20.000 m³ Geschiebe eingebracht werden sollen. Diese Menge wird für eine langfristige Sohlversbesserung als notwendig angesehen, kann aber je nach Ausmaß und Häufigkeit von Hochwasserereignissen variieren. Das bedeutet nicht, dass die später aufgeführten Eingabemengen der Standorte zwingend eingebracht werden müssen. Vielmehr soll die Geschiebezufuhr dem Transportvermögen der Isar angepasst werden. Bei höheren Abflüssen wird also mehr Material von den Eingabestellen abtransportiert als in trockenen Jahren mit niedrigeren Abflüssen.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Geschiebesituation

Zusätzlich zu Geschiebeumsetzungen können auch Wildbäche zu einem nachhaltigen und natürlichen Sedimenteintrag beitragen. Beispielsweise wurde in 2007 die Geschieberückhaltesperre am Steinbach (Wackersberg) in eine Geschiebedosiersperre umgebaut.

Beginn des Umbaus der Geschieberückhaltesperre am Steinbach in Wackersberg

Umbau der Geschieberückhaltesperre am Steinbach in Wackersberg

Geschiebedosiersperre am Steinbach in Wackersberg

Als weitere geschiebefördernde Maßnahme werden verfestigte Kiesbänke innerhalb der Isar und am Mündungsdelta von Wildbächen (z. B. Hirschbach und Steinbach) in den Stromstrich verlagert und dadurch remobilisiert. Weitere Beispiele für Remobilisierungs-Maßnahmen werden im Rahmen der der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) umgesetzt.

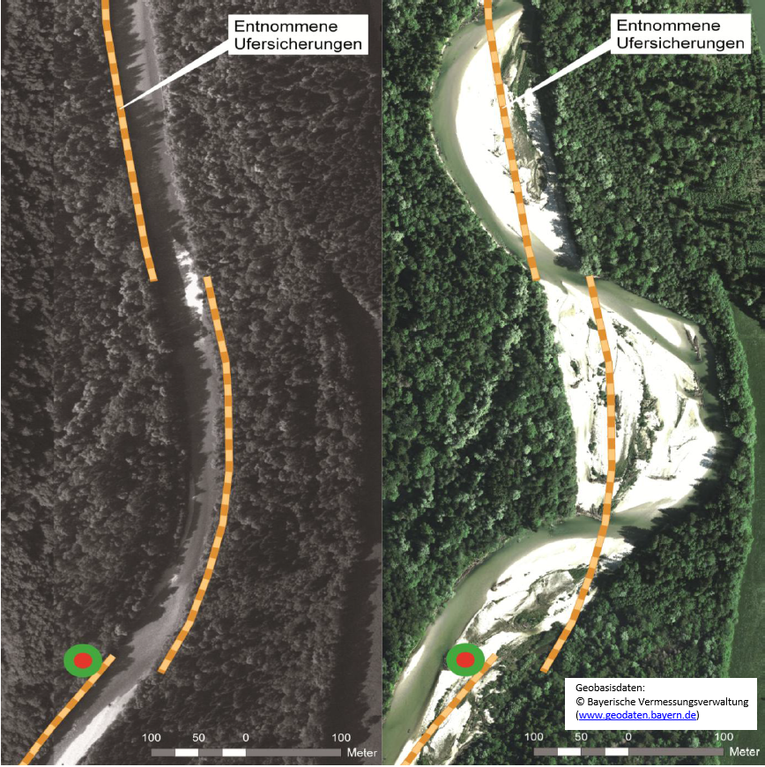

Verlagerung von Geschiebe im Mündungsdelta eines Wildbaches

Außerdem kann in Bereichen, in denen der Isar genügend Raum für eine natürliche Entwicklung bereitgestellt werden kann, die Uferbefestigung zurückgebaut werden. In diesen Abschnitten hat der Fluss die Möglichkeit durch Seitenerosion selbst Material einzutragen. Bei gleichzeitiger Verbreiterung des Flusses sinkt die Schleppkraft und somit auch die Eintiefungstendenz.

Entwicklung der Isar bei Icking von 1999 bis 2009 durch Rückbau der Uferbefestigung (DA Hucul Andreas, 2011)

Standort 1: Unterhalb Sylvensteinspeicher

Standort 1: Unterhalb Sylvensteinspeicher (Fkm 223,50-223,30)

Je nach Bedarf werden im Zuge des überarbeiteten Geschiebemanagements am Flusskilometer 223,50 (zwischen der 1. und 2. Schwelle, Maßnahme I-3 des Umsetzungskonzeptes) und am Flusskilometer 223,30 (nach der

3. Schwelle, Maßnahme I-5 des Umsetzungskonzeptes) wiederkehrend Geschiebe eingebracht.

Standort 1: Unterhalb Sylvensteinspeicher (Fkm 223,50-223,30: Maßnahme I-3 und I-5 des UK)

Die folgende Tabelle dokumentiert die bisher eingebrachten Geschiebemengen vor und ab dem überarbeiteten Geschiebemanagement von 2016:

Einbringungen bei Fkm 223,50-223,30: Maßnahmen I-3 und I-5 des UK

| Zeitraum> | Entnahmestelle | Einbringmenge [m³] |

| Sep 1995 | Isavorsperre | 1.500 |

| Jun 1997 | Dürrach | 3.000 |

| Mai / Jun 1998 | Rißbach | 4.050 |

| Sep 2009 | Isarvorsperre | 4.000 |

| Sep / Okt 2013 | Isarvorsperre | 4.000 |

| Nov / Dez 2017 | Dürrach | 10.100 |

| Nov / Dez 2019 | Dürrach | 12.790 |

| Dez 2019 | Dürrach | 3.549 |

| 2023 | Dürrach | 10.000 |

Standort 2: Steinbockdenkmal

Standort 2: Steinbockdenkmal (Fkm 220,20-219,80)

Je nach Bedarf werden im Zuge des überarbeiteten Geschiebemanagements am Flusskilometer 220,20 (Maßnahme I-12 des Umsetzungskonzeptes) und am Flusskilometer 219,80 (Maßnahme I-15 des Umsetzungskonzeptes) wiederkehrend Geschiebe eingebracht.

Standort 2: Steinbockdenkmal (Fkm 220,20-219,80: Maßnahmen I-12 und I-15 des UK)

Die folgende Tabelle dokumentiert die bisher eingebrachten Geschiebemengen vor und ab dem überarbeiteten Geschiebemanagement von 2016:

Einbringungen bei Fkm 220,20-219,80: Maßnahmen I-12 und I-15 des UK

| Zeitraum | Entnahmestelle | Einbringmenge [m³] |

| Sep 1995 | Isarvorsperre | 3.700 |

| Jun 1997 | Isarvorsperre | 4.000 |

| Mai/Jun 1998 | Rißbach | 6.162 |

| Jul/Sep 2009 | Dürrach mit Überkorn | 6.000 |

| Sep/Okt 2013 | Dürrach | 6.300 |

Standort 3: Unterhalb Schwarzenbachmündung

Standort 3: Unterhalb Schwarzenbachmündung (Fkm 215,15)

Ab 2016 wird im Zuge des neuen Geschiebemanagements entlang des linken Isarufers Geschiebe eingebracht. Die Maßnahme I-29 beginnt bei der Schwarzenbachmündung.

Standort 3: Unterhalb Schwarzenbachmündung (Fkm 215,15: Maßnahme I-29 des UK)

Die folgende Tabelle dokumentiert die bisher eingebrachten Geschiebemengen ab dem überarbeiteten Geschiebemanagement von 2016:

Einbringungen bei Fkm 215,15: Maßnahme I-29 des UK

| Zeitraum | Entnahmestelle | Einbringmenge [m³] |

| Feb 2017 | Dürrach Haufwerk | 4.800 |

| Okt/Nov 2017 | Dürrach Haufwerk | 5.000 |

| Okt 2019 | Dürrach | 6.669 |

| Nov 2020 | Dürrach | 28.000 |

| 2023 | Dürrach | 5.000 |

Standort 4: Isarburg

Standort 4: Isarburg (Fkm 209,865-209,70)

Je nach Bedarf wird im Zuge des überarbeiteten Geschiebemanagements am Flusskilometer 209,865-209,70 (Maßnahme I-55 des Umsetzungskonzeptes) wiederkehrend Geschiebe eingebracht.

Standort 4: Isarburg (Fkm 209,865-209,70: Maßnahme I-55 des UK)

Die folgende Tabelle dokumentiert die bisher eingebrachten Geschiebemengen vor und ab dem überarbeiteten Geschiebemanagement von 2016:

Einbringungen bei Fkm 209,865-209,70: Maßnahme I-55 des UK

| Zeitraum | Entnahmestelle | Einbringmenge [m³] |

| Nov 2011 | Dürrach Haufwerk | 1.900 |

| Mrz 2012 | Isarvorsperre | 5.900 |

Geschiebeumsetzung Flusskraftwerk Bad Tölz

Geschiebeumsetzung: Flusskraftwerk Bad Tölz (Fkm 199,00)

Wie bereits erwähnt, wird das Geschiebe am nicht durchgängigen Flusskraftwerk Bad Tölz durch Staulegungen oder durch maschinelle Geschiebeumsetzungen nach Unterstrom weitergegeben.Die Vorher-Nachher-Aufnahme einer Geschiebeumsetzung vom Juni 2009 zeigt, welche Geschiebemassen bei einem relativ geringen Hochwasserereignis von 150 m³/s abgetragen werden. Innerhalb von 3 Tagen wurden circa 60% der umgesetzten 60.000 m³ Geschiebe von der Isar abtransportiert.

Abtrag des maschinell umgesetzten Geschiebes unterhalb Kraftwerk Bad Tölz, Juni 2009

Die folgende Tabelle dokumentiert die von den Stadtwerken Bad Tölz maschinell umgesetzten Geschiebemengen von oberhalb nach unterhalb der Staustufe.

Einbringstelle im Unterstrom des Kraftwerks Bad Tölz (Fkm 198,80 - 198,40) (maschinelle Umsetzung)

| Zeitraum | Entnahmestelle | Einbringmenge [m³] |

| Sep 2001 | Fkm 200,90 - 200,80 | 5.000 |

| Okt 2001 - Mrz 2002 | Stadtbereich Bad Tölz | 70.000 |

| Mai - Aug 2009 | Stadtbereich Bad Tölz | 65.000 |

| Mai - Aug 2012 | Stadtbereich Bad Tölz | 19.011 |

| Jan - Feb 2013 | Stadtbereich Bad Tölz | 13.055 |

| Feb - Mrz 2013 | Fkm 202,20 | 5.457 |

| Feb 2014 | Stadtbereich Bad Tölz | 2.100 |

| Dez 2014 | Fkm 202,20 - 200,60 | 13.700 |

| 2015 | Fkm 202,30 - 202,10 | 2.700 |

| Jan - Mrz 2020 | Fkm 202,90 - 200,90 | 25.000 |

| Mrz - Apr 2020 | Kiesinsel bei Fkm 202,20 | 3.364 |

Sonstige Eingabestellen

Sonstige Eingabestellen

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über weitere, meist temporär genutzte Kieseingabestellen.

| FKM | Maßnahme Nr. des Uks |

Zeitraum | Entnahmestelle | Einbringmenge [m³] |

| 218,2 | I-20b | Sep - Okt 2019 | Dürrach | 3.564 |

| 211,4 - 212,2 | I-44a | Jan - Mrz 2020 | vor Ort | 8.500 |

| 211,4 - 212,2 | I-44b | Jan - Mrz 2020 | vor Ort | 4.000 |

| 211,0 - 211,2 | I-48a | Jan 2020 | vor Ort | 4.500 |

| 211,0 - 211,2 | I-48b | Jan 2020 | vor Ort | 3.000 |

| 213,6 | I-36 | Apr 2020 | vor Ort | 50 |

| 208,8 - 209,2 | I-59 | Jan 2020 | vor Ort | 3.000 |

| 209,2 | Nein | Mrz - Apr 2020 | vor Ort | 500 |

Erfolge / Entwicklungen

Erfolge / Entwicklungen seit Maßnahmenbeginn

Studie über die Möglichkeiten einer Geschiebebewirtschaftung der Isar (Kortmann, Grebmayer, 1999)

Die Studie über die Möglichkeiten einer Geschiebebewirtschaftung der Isar (Kortmann und Grebmayer 1999) wurde im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt erstellt und ist die umfangreichste Studie zur Einbringung, Weiterleitung und Remobilisierung von Geschiebe in der Isar vom Sylvensteinspeicher (Fkm 223,20) bis zur Staustufe Altheim bei Landshut (Fkm 70,37). Aufbauend auf Feldversuchen wurden das Geschiebetransportvermögen, die flussspezifische Körngrößenverteilung und das Geschiebedefizit der Isar ermittelt. Anschließend wurden Maßnahmen zur Geschiebezugabe, Förderung von Geschiebeeinträgen aus Wildbächen, Remobilisierung von Kiesbänken, Verbesserungen der Geschiebedurchgängigkeit an Wehranlagen und zur Entfernung von Uferverbauungen diskutiert.

Die Ergebnisse dieser Arbeit bilden die Grundlage für andere Studien und die zuvor genannten Maßnahmen zur Verbesserung der Geschiebesituation der Isar.

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Erfahrungen im Zusammenhang mit Kiestriftmassnahmen an der

Stauanlage Bad Tölz

H. Scheuerlein, J. Müller, H. Luff

Institut für Wasserbau, Universität Innsbruck; Lehrstuhl für Allgemeine, Angewandte und

Ingenieur-Geologie, TU München; Stadtwerke Bad Tölz

Zusammenfassung

Die Ablagerung von Geschiebe im Stauwurzelbereich eines Stausees beinhaltet die Gefahr

einer Wasserspiegelanhebung bei Hochwasser. Gleichzeitig entsteht im Unterwasser der

Stauanlage ein Geschiebedefizit mit der Gefahr der Sohleintiefung.

Am Beispiel der Stauanlage Bad Tölz wird die Möglichkeit einer Schleusung von Grobmaterial

(Kies) durch den Stauraum ins Unterwasser erläutert. Als flankierende Maßnahme für die

Schleusungsaktion wurde ein künstlich hergestelltes Sohlgerinne (Triftrinne) vorgegeben. Die

Staulegung wird mit natürlichen Hochwasserereignissen verknüpft und durch die Erfassung

von repräsentativen Parametern (z.B. Schwebstoffgehalt) kontrolliert und gesteuert. Von den

Erfahrungen über einen Zeitraum von 5 Jahren wird berichtet.

(Seite 45 bis 64 der Veröffentlichung)

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Diplomarbeit Nantwein 2011: Renaturierung Wolfratshausen

Im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme wurde 1991 nördlich und 1996 südlich der Marienbrücke bei Wolfratshausen (Fkm 178,00) der Uferverbau über 2200 m entfernt. Die Auswirkungen dieser Maßnahme wurden in der Diplomarbeit von Andreas Hucul (Hucul, 2011) festgehalten.

Laut Hucul fließt die Isar trotz der Rückbaumaßnahmen in diesem Bereich immer noch in ihrem ursprünglichen Bett, was mit dem gestreckten Flusslauf und dem Eintiefen in die erosionsempfindlichen Tonschichten des Abschnitts zu begründen ist. Trotzdem bilden sich in den Flusskrümmungen erste Anzeichen einer Laufentwicklung und das Gewässerbett hat sich um ca. 25 m verbreitert. Durch den zusätzlichen Feststoffeintrag und die Verbreiterung des Gewässers wurde der fortschreitenden Eintiefung nicht nur entgegengewirkt, auf längeren Abschnitten wurde sogar eine Sohlauflandung von bis zu 50 cm beobachtet.

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Geschiebeumlagerung am Kraftwerk Bad Tölz unter Berücksichtigung fischereifachlicher Belange 2009

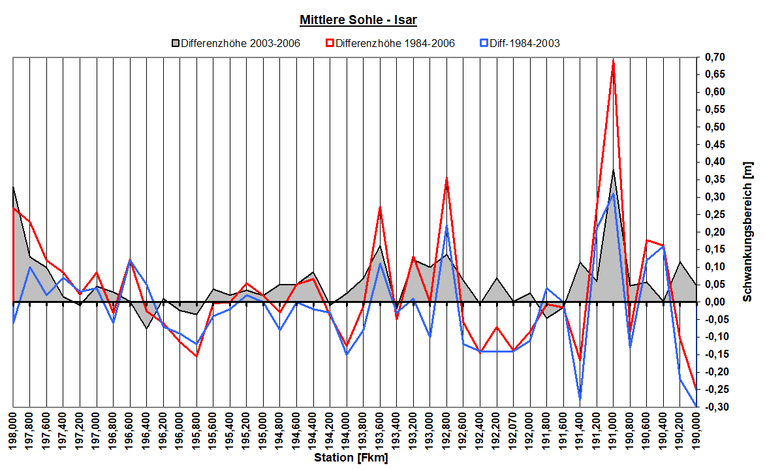

In der Untersuchung zur „Geschiebeumlagerung am Kraftwerk Bad Tölz unter Berücksichtigung fischereifachlicher Belange“ (Heinrich, 2009) wurden im Flussabschnitt von Fkm 198,00 bis 190,00 die Auswirkungen der Geschiebeumsetzungen und Staulegungen auf die Sohlentwicklung und die Fischfauna beschrieben.

Im Untersuchungsgebiet wurde die mittlere Sohle in 42 Teilabschnitten gemessen. Im Jahr 2006 lag die Sohle mit 0,03 m zum ersten Mal über der Ausgangshöhe von 1984.

Deshalb wird durch die maschinellen Umsetzungen und Staulegungen von „einer insgesamt positiven gewässermorphologischen Sohlentwicklung ausgegangen“.

Bilanz der Mittleren Sohlhöhe - Vergleichsjahrgang 1984 (Nulllinie) mit Jahrgänge 2003 und 2006 sowie den Differenzhöhen 2003-2006, Heinrich 2009

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Abschlussbericht zum Projekt „SedAlp“ – Katholische Universität Eichstätt Ingolstadt 2015

Im Abschlussbericht zum Projekt „SedAlp“ 2015 wurde neben einer Abschätzung des Geschiebeeintragpotentials aus Wildbächen der Einfluss von Geschiebezugaben im Bereich vom Sylvensteinspeicher bis zum Kraftwerk Bad Tölz bewertet.

Laut der Auswertung der Querprofildaten von 1979 bis 2014 konnte durch die bis dahin moderaten Geschiebeeingaben keine eindeutige Tendenz zur Sohlaufhöhung herausgearbeitet werden. Das lag hauptsächlich daran, dass die Eingaben oftmals von Hochwasserereignissen überlagert wurden und somit nicht differenziert werden konnte, welche Auswirkung auf die Geschiebeeingabe zurückzuführen ist und welche auf das Hochwasser.

Um mehr Einfluss auf die Gewässersohle nehmen zu können, wird im Ergebnis der Studie empfohlen, größere Geschiebemengen in den Isarabschnitt zwischen dem Sylvensteinspeicher und Bad Tölz einzubringen. Dies soll durch eine verbesserte Substratdurchgängigkeit von Wildbächen und häufigeren und umfangreicheren Geschiebezugaben erreicht werden (siehe überarbeitetes Geschiebemanagement im oberen Abschnitt).

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Bewertung der Geschiebeweitergaben unterhalb des Isar-Kraftwerks Bad Tölz aus fischökologischer Sicht und Handlungsempfehlungen für die zukünftige Bewirtschaftung – Michael von Siemens 2015

In dieser Studie wurden die Geschiebeweitergaben unterhalb der Kraftwerks Bad Tölz (Fkm 199,00) bis zur Ortschaft Einöd (Fkm 188,20) aus fischereiökologischer Sicht bewertet und Handlungsempfehlungen ausgesprochen.

Laut der Studie hat sich die erhöhte Geschiebezufuhr im stark verbauten Untersuchungsgebiet nicht so positiv ausgewirkt wie erhofft. Doch unterhalb des Untersuchungsgebiets, in der Ascholdinger und Pupplinger Au, kann sich die Isar in einem breiten Hochwasserbett frei bewegen. Dort haben beachtliche Flusslaufverlagerungen stattgefunden. Dies ist wahrscheinlich auf das vermehrt zur Verfügung stehende Geschiebe seit dem Beginn der Einbring- und Umsetzungsmaßnahmen zurückzuführen.

Um der voranschreitenden Eintiefung und gleichzeitig einer Verstopfung des Kieslückenraums durch feinkörniges Sediment entgegenzuwirken, wird empfohlen die Einbringmengen zu erhöhen. Dabei ist laut der Studie darauf zu achten, dass das eingebrachte Material hauptsächlich aus gröberen Material besteht.

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Fischökologische Studie über Defizite und mögliche Maßnahmen zur Habitatverbesserung der Isar zwischen Sylvensteinspeicher und Bad Tölz – Michael von Siemens 2018

Diese Arbeit untersucht den fischökologischen Zustand der Isar im Isarabschnitt unterhalb des Sylvensteinspeichers (Fkm224,00) bis Bad Tölz (Fkm 202,80). Dabei wird unter anderem auch der Einfluss des Geschiebemanagements auf die Fischfauna und eine mögliche Kolmation aufgrund von eingebrachten Substraten eingegangen.

Nach Bewertung des „Vermerkes zur Besprechung im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen am 9.11.2016 mit Ortseinsicht am 13.12.2016 zur Festlegung der Einbringstellen und Mengen“ kann in Einzelfällen eine vorübergehende Beeinträchtigung von Standorten adulter Fischarten entstehen. Jedoch kommt die Studie insgesamt zu dem Ergebnis, dass die geplanten Geschiebezugaben, in Kombination mit Maßnahmen wie Totholzeinbringungen oder Uferrückbauten, mittelfristig eine insgesamt positive Entwicklung für die Fischfauna erwarten lassen. „Schon jetzt gibt es vereinzelt Abschnitte, wo der Prozess einer eigendynamischen Flusslaufverlagerung durch Unterspülung bzw. Abtrag nicht verbauter Uferpartien und dem damit verbundenen Totholzeintrag eingesetzt hat. An anderen Stellen steht der Uferbewuchs dort, wo sich die Sohle angehoben hat, wieder vermehrt mit dem Wasserkörper in Kontakt und auch Nebenarme springen dort bereits wieder früher an.“ (Siemens 2018, S.52)

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Umsetzungskonzept für den Flusswasserkörper 1_F375 „Isar vom Sylvensteinspeicher bis Bad Tölz (Fkm 202,8)“ (Wasserwirtschaftsamt Weilheim)

Die EG-WRRL fordert für diejenigen Flusswasserkörper (FWK = größerer Gewässerabschnitt oder Zusammenfassung mehrerer kleiner Fließgewässer) Verbesserungen, die aufgrund struktureller (hydromorphologischer) Defizite den sogenannten „guten ökologischen Zustand“ bzw. das „gute ökologische Potenzial“ nicht erreichen.

Dazu geeignete (Renaturierungs-) Maßnahmen sind im Maßnahmenprogramm nach EG-WRRL für den FWK „Isar vom Sylvensteinspeicher bis Bad Tölz (Fkm 202,8)“ zwar genannt, müssen aber nicht zuletzt auch aus Effizienzgründen (Maßnahmenkosten und Maßnahmenwirksamkeit) konkretisiert und verortet werden. Im Hinblick auf eine zielgerichtete Umsetzung werden daher die geplanten hydromorphologischen Maßnahmen quantitativ und lagebezogen im sogenannten Umsetzungskonzept (UK) hydromorphologische Maßnahmen dargestellt.

Planungsgebiet für das UK ist der FWK „Isar vom Sylvensteinspeicher bis Bad Tölz (Fkm 202,8)“ in seiner gesamten Ausdehnung (Länge: 23,6 km). Betroffen sind drei Gemeindegebiete, d. h. Verwaltungsgrenzen werden bei der Planung überschritten. Das UK umfasst nur ein staatliches Gewässer 1. Ordnung. Die Federführung zur Aufstellung des UK liegt damit beim WWA Weilheim.

Im vorliegenden UK werden Maßnahmen zur Verbesserung der Abflussverhältnisse, der Durchgängigkeit, des Geschiebehaushalts und der Gewässerstruktur dargestellt. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt des UK ist die Abstimmung dieser Maßnahmen u.a. mit den Trägern öffentlicher Belange, den Nutzern der Wasserkraft sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit. Naturschutzfachliche Aspekte, z.B. Synergieeffekte mit den Erhaltungszielen wasserabhängiger Natura 2000-Gebiete, werden ebenfalls im UK berücksichtigt.

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Sedimentmanagement Obere Isar - Flussmorphologische Grundlagenstudie

Der Abfluss- und Sedimenthaushalt an der Oberen Isar - der letzten großen Wildflusslandschaft Bayerns - ist seit dem Jahr 1924 durch die Überleitung von Isarwasser am Krüner Wehr zum Walchensee erheblich verändert. Dadurch sind fluss- und auendynamische Prozesse beeinträchtigt und Lebensgemeinschaften des alpinen Fließgewässers gefährdet. Für das Jahr 2030 ist die Neuverbescheidung des Walchensee-Systems vorgesehen. Mit einem angepassten Sedimentmanagement sollen Voraussetzungen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Lebensräumen für die typischen Lebensgemeinschaften geschaffen werden.

Die vorliegende Grundlagenstudie stellt den ersten Baustein hierfür dar. Dafür wurden die verfügbaren flussmorphologischen Daten im Projektgebiet aufbereitet und vergleichend gegenübergestellt. Ergänzend wird ein historischer Abriss über das bisherige Sedimentmanagement gegeben. Der räumliche Umgriff der Studie umfasst die Isar von Scharnitz über Mittenwald und Krün bis zur Vorsperre des Sylvensteinspeichers, einschließlich des Rißbachs von der Rißbachüberleitung bis zur Mündung in die Isar.

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt

Erscheinungsjahr: 2023

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download

Stand:

Juni 2024