Was ist Geothermie?

Geothermische Energie ist die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der Oberfläche der festen Erde (Synonym: Erdwärme). Diese resultiert zum größten Teil aus dem Zerfall natürlicher radioaktiver Elemente in der Erdkruste und aus der Umwandlung von Gravitationsenergie von Materie aus der Erdentstehungszeit.

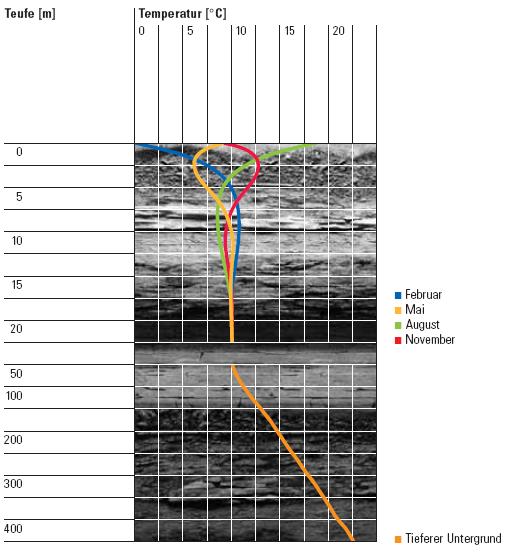

Von der Erdoberfläche bis in eine Tiefe von ca. 15 m wird der Wärmehaushalt noch maßgeblich von der Sonneneinstrahlung sowie durch Grund- und Sickerwasser beeinflusst. Darunter befindet sich die sog. "neutrale Zone", die unabhängig von jahreszeitlichen Temperaturschwankungen ca. 10 bis 12 °C warm ist. Abhängig von den Standortverhältnissen steigt die Temperatur im Durchschnitt um 3 °C pro 100 m (siehe Abbildung).

Temperaturprofil eines Untergrundes

Die thermische Nutzung des Untergrundes wird in "tiefe" und "oberflächennahe" Geothermie unterschieden:

Bei der tiefen Geothermie ist eine direkte Nutzung der geothermischen Energie möglich. In Bayern herrschen dafür besonders zwischen Donau und Alpenrand günstige Bedingungen. Bis zu 150 °C heißes Thermalwasser findet sich in Tiefen zwischen 1.000 – 5.000 m, das für Bäder, Nah- und Fernwärmeversorgung und in günstigen Fällen sogar zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Wegen der hohen Investitionskosten kommt die Nutzung der tiefen Geothermie nur für Kommunen, Energieversorger und private Unternehmen in Frage.

Die Nutzung der oberflächennahen Geothermie reicht bis in eine Tiefe von etwa 400 m. Aufgrund des niedrigen Temperaturniveaus in der geringen Tiefe ist für die Nutzung de Energie für Heizzwecke eine Anhebung der Temperatur durch eine Wärmepumpe notwendig. Mit dieser Technik ist neben der Gebäudeheizung auch eine Kühlung möglich.

Weitere Informationen Geothermie

Komponenten einer Wärmepumpenanlage

Komponenten einer Wärmepumpenanlage

Eine Wärmepumpenanlage besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

- der Wärmequellenanlage

- der Wärmepumpe

- dem Heizsystem

Dabei stellt jede Komponente einen eigenen Kreislauf dar. Abhängig vom Standort und Investitionsaufwand stehen zur Gewinnung der Erdwärme mehrere Möglichkeiten zur Auswahl.

Die Wärmequellenanlage nimmt Erdwärme aus dem Untergrund auf und gibt diese an den Verdampfer der Wärmepumpe ab. Diese wiederum hebt durch eine Druckerhöhung das Temperaturniveau an und leitet die Wärme an das Heizsystem weiter. Um die Niveauanhebung der Temperatur möglichst gering zu halten und damit zusätzlich benötigten Strom und Kosten zu sparen, sollte die Vorlauftemperatur des Heizsystems möglichst gering sein.

Mit einer Wärmepumpenanlage kann auch die Warmwasserversorgung sichergestellt werden.

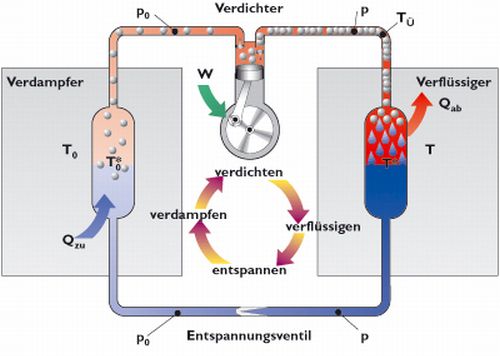

Funktionsweise einer Wärmepumpe

Funktionsweise einer Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das Umgebungswärme, welches für Heizzwecke zu kalt ist, unter Aufwendung von Antriebsenergie in einem thermodynamischen Kreisprozess auf Temperaturen anhebt, die für Heizzwecke ausreicht.

Funktionsweise einer Wärmepumpe

Der Vorteil dieses Systems besteht darin, dass die Umgebungswärme kostenlos zur Verfügung steht und nur die Antriebsenergie bezahlt werden muss. Das technische Prinzip einer Wärmepumpe ist das gleiche wie beim Kühlschrank mit dem Unterschied, dass der Kühlschrank Kälte erzeugt.

Die Funktionsweise einer Kompressionswärmepumpe ist in der Abbildung zu sehen:

Bild der Funktionsweise einer Wärmepumpe (Quelle: Bundesverband Wärmepumpe)

In der Kompressionswärmepumpe findet ein Kaltdampfprozess (Carnot Prozess) statt, der im Wesentlichen aus den vier Schritten Verdampfung, Verdichtung, Verflüssigung und Entspannung in einem geschlossenen Kreislauf besteht. Ein Kältemittel mit einem niedrigen Siedepunkt nimmt in einem Verdampfer Erdwärme auf und geht in die gasförmige Phase über. Dieses Gas wird vom Verdichter angesaugt, wo durch eine Druckerhöhung ein Anstieg der Temperatur des Kältemitteldampfes erfolgt. Der Verdichter benötigt Antriebsenergie (meist Strom, möglich ist auch ein Antrieb mit Gas oder Diesel). Die entstandene Wärme liegt nun auf einen für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung nutzbarem Niveau. Im Verflüssiger wird die Wärme durch Kondensation über einen Wärmetauscher an das Heizsystem abgegeben, wodurch das Kältemittel wieder in die flüssige Phase übergeht.

Über das Entspannungsventil wird der Druck des Kältemittels gedrosselt, so dass es unter die Temperatur der Erdwärme fällt und der Kreislauf von neuem beginnt.

Zum Verdichten des Kältemittels wird Strom benötigt. Die Temperaturerhöhung und damit die Vorlauftemperatur der Heizanlage sollten also möglichst gering sein, um den Stromverbrauch und damit die Betriebskosten zu reduzieren.

Am besten eignen sich hier Niedertemperaturheizsysteme mit geringer Vorlauftemperatur.

Funktionsweise einer Wärmequellenanlage

Funktionsweise einer Wärmequellenanlage

Grundsätzlich kann die Wärmequellenanlage die Untergrundwärme aus dem Erdreich und/oder dem Grundwasser entnehmen.

Zur Gewinnung der Erdwärme durch eine Wärmepumpe stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Die Wahl der geeigneten Wärmequellenanlage ist besonders von den wasserwirtschaftlichen bzw. hydrogeologischen Standortverhältnissen abhängig.

Durch eine standort- und bedarfsgerechte Auslegung der Wärmequellenanlage wird nicht nur die Wirtschaftlichkeit erhöht, sondern auch die Umweltverträglichkeit der Heizanlage erreicht.

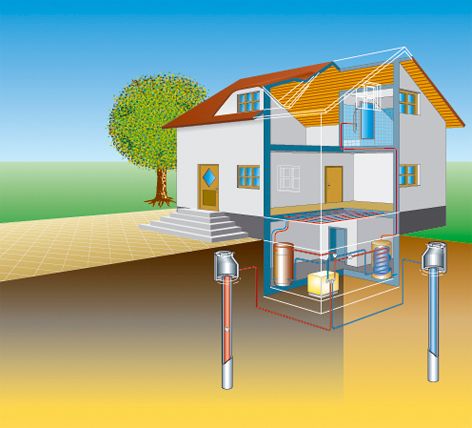

Erdwärmesonden

Bei Erdwärmesonden handelt es sich um ein Rohrleitungssystem als Wärmeübertrager, das vertikal oder schräg in den Untergrund eingebracht wird.

Grafik einer Erdwärmesonde

(Quelle: Bundesverband Wärmepumpe)

In Deutschland sind Doppel-U-Sonden aus einem speziellem Kunststoff üblich, welche in ein Bohrloch eingebracht werden. Zur thermischen Anbindung der Rohre an den Untergrund und zur Abdichtung des Bohrlochs wird der Raum zwischen Sonde und Bohrlochwand mit einem geeignetem Material dauerhaft dicht verfüllt. Dadurch hat die Sonde Kontakt mit dem Boden und kann dem Untergrund Wärme entziehen.

Die Wärme wird über ein Wärmeträgermedium, welches in einem Kreislauf durch die Rohre fließt, durch eine Umwälzpumpe zur Wärmepumpe transportiert. Über einen Wärmetauscher wird die Wärme dann an das Kältemittel der Wärmepumpe abgegeben, so dass sich das Wärmeträgermedium wieder abkühlt. Danach strömt es in der Sonde vertikal nach unten und kann erneut Wärme aus dem Untergrund aufnehmen.

Die durchschnittliche Sondenlänge liegt derzeit zwischen 50 und 100 m. In der Tiefe arbeiten die Sonden bei nahezu konstanten Temperaturbedingungen, wobei sich die Umgebung der Sonden durch den Wärmeentzug abkühlt.

Die Bohrtiefe und die Anzahl der notwendigen Sonden sind vor allem abhängig von den geologischen und hydrogeologischen Standortverhältnissen und vom Wärmebedarf des Gebäudes.

Durch die Errichtung einer Sondenanlage wird in den Untergrund eingegriffen. Dadurch sind Gefährdungen für das Grundwasser möglich, weshalb bei diesen Anlagen eine wasserwirtschaftliche Beurteilung notwendig ist. Der Schutz des Grundwassers ist gesetzlicher Auftrag und dabei soll der gute mengenmäßige und chemische Zustand des Grundwassers erhalten werden. Tiefengrundwasser, das sich nur langsam erneuert, soll besonders geschont werden. Schließlich ist Grundwasser der Schatz, aus dem unser Trinkwasser gewonnen wird.

Eine Orientierungshilfe, ob und bis zu welcher Tiefe aus wasserwirtschaftlicher Sicht an Ihrem Standort günstige Verhältnisse für Erdwärmesonden vorliegen finden Sie in den Unterseiten zu den Übersichtskarten.

Um den Untergrund als Wärmespeicher ökonomisch und umweltfreundlich mit Erdwärmesonden bewirtschaften zu können ist eine standortbezogene Planung, eine fachgerechte und qualitativ hochwertige Errichtung und ein korrekter Betrieb der Anlage unerlässlich.

Im Leitfaden "Erdwärmesonden in Bayern" werden die wesentlichen Punkte beschrieben, die zu beachten sind, um eine Gefährdung für das Grund- und Trinkwasser zu minimieren und einen langjährigen effizienten Betrieb einer Erdwärmesondenanlage zu gewährleisten. Außerdem finden Sie auf der Unterseite "Hinweise für Planung, Errichtung und Betrieb" weitere Informationen.

Erdwärmesondenanlagen sind anzeige- bzw. erlaubnispflichtig.

Weiterführende Informationen

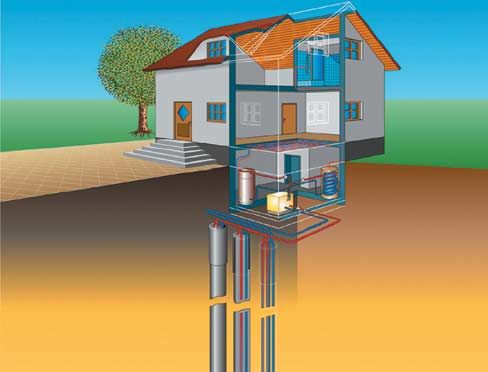

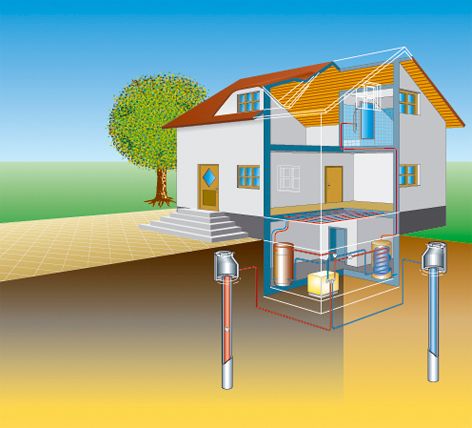

Grundwasserwärmepumpen

Falls vorhanden, kann zur Gewinnung der Erdwärme auch oberflächennahes Grundwasser verwendet werden. Hierzu wird über einen Förderbrunnen Grundwasser direkt zur Grundwasserwärmepumpe gefördert und über einen Schluckbrunnen zurückgeführt.

Funktikonsweise einer Grundwasserwärmepumpe

(Quelle: Bundesverband Wärmepumpe)

Grundwasserwärmepumpen nutzen in der Regel über das ganze Jahr hinweg konstante Grundwassertemperaturen und vermeiden Wärmetauscherverluste im Untergrund. Mit einer Grund-wasserwärmepumpe besteht auch die Möglichkeit einer Gebäudekühlung im Sommer.

Der Einsatz einer Grundwasserwärmepumpe bietet sich vor allem bei günstigen hydrogeologischen Verhältnissen mit einem geeigneten Grundwasserflurabstand an. Der Flurabstand hat u.a. Einfluß auf die Grundwassertemperatur, die Brunnenerstellungskosten und den Stromverbrauch für die Förderpumpe.

Für einen einwandfreien Betrieb muss das Grundwasser dauerhaft und in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen. Zudem dürfen dem Einsatz einer Grundwasserwärmepumpe keine konkurrierenden Nutzungen entgegenstehen (z. B. Trinkwassergewinnung).

Eine grobe Einschätzung über die hydrogeologischen Voraussetzungen für Grundwasserwärmepumpen in unserem Amtsgebiet finden Sie im UmweltAtlas Bayern(LfU).

Bitte beachten Sie, dass die geologischen Ablagerungsverhältnisse in unserer Region häufig durch einen kleinräumigen Wechsel von grundwasserführenden- und grundwasserstauenden Schichten geprägt sind. Eine solide Vorhersage der lokalen Grundwasserverhältnisse ist daher für viele Bereiche nicht möglich. Bei unzureichender Kenntnis der Grundwasserverhältnisse sollte eine Probebohrung vorgenommen werden. Zur Abschätzung der Ergiebigkeit empfiehlt sich die Durchführung eines Pumpversuches; die chemische Eignung des Grundwassers für eine Wärmepumpenanlage kann durch eine Wasseranalyse festgestellt werden.

Weiteres finden Sie auf der Unterseite "Hinweise für Planung, Errichtung und Betrieb von Erdwärmesonden und Grundwasserwärmepumpen".

Das Fördern von Grundwasser sowie die Wiedereinleitung des thermisch veränderten Grundwassers bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

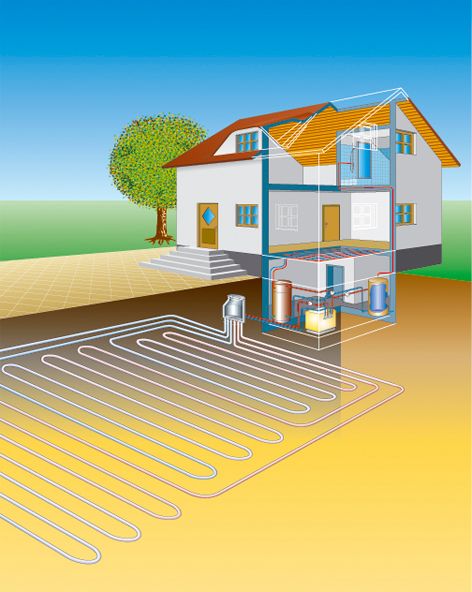

Erdwärmekollektoren

Funktionsweise eines Erdwärmekollektors

(Quelle: Bundesverband Wärmepumpe)

Dieses System besteht aus horizontal verlegten Rohrleitungen, die unter der örtlichen Frostgrenze verlegt werden. Umwälzpumpen lassen in den Tauscherrohren eine Sole als Wärmeträgermittel zirkulieren; es handelt sich dabei in der Regel um ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch. Dieses nimmt Wärme aus dem Erdreich auf und leitet sie an eine Wärmepumpe weiter. Erdwärmekollektoren nutzen gespeicherte Sonnenenergie, die durch direkte Einstrahlung, Wärmeübertragung aus der Luft und durch Niederschlag in das Erdreich übergeht. Aufgrund der geringen Verlegungstiefe wird dieses System aber auch durch jahreszeitliche Temperaturgänge beeinflusst. Zudem wird eine 1,5 bis 2-fache, nicht bebaubare Freifläche von der zu beheizenden Fläche benötigt.

Folgenden Vorteil haben die Erdwärmekollektoren:

Aufgrund der geringen Verlegungstiefe wird durch Erdwärmekollektoren in der Regel nicht in das Grundwasser eingegriffen, womit meistens keine wasserwirtschaftlichen Belange betroffen sind.

Hinweise für Planung, Errichtung und Betrieb von Erwärmesonden und Grundwasserwärmepumpen

Hinweise zu Planung, Errichtung und Betrieb von Erwärmesonden und Grundwasserwärmepumpen

Die Nutzung der oberflächennahen Geothermie mit einer Wärmepumpe kann eine effiziente, klimafreundliche und grundwasserschonende Form der Gebäudeheizung und -kühlung darstellen. Es sollte unbedingt vermieden werden, bei der Errichtung einzig auf den günstigsten Preis zu achten. Dies führt möglicherweise zu kurzlebigen Anlagen mit kleiner Jahresarbeitszahl, großer Stromrechnung und einer negativen Umweltbilanz.

Um eine qualitativ hochwertige Anlage mit einer langen Lebensdauer zu erhalten, sind die Anlagen nach den wasserwirtschaftlichen Anforderungen und gemäß dem Stand der Technik zu planen, auszuführen und zu betreiben.

Schließlich ist es Aufgabe von uns allen das Grundwasser für zukünftige Generationen zu schützen.

Die wesentlichen wasserwirtschaftlichen Anforderungen für die Planung, Erstellung und den Betrieb von Erdwärmesonden und Grundwasserwärmepumpen finden Sie im weiteren Text.

Hinweise zu Erdwärmesonden

Die wasserwirtschaftlichen Anforderungen an Erdwärmesonden sind im Leitfaden "Erdwärmesonden in Bayern" sowie dem zugehörigen Merkblatt 37/2 dargestellt. Weitere wichtige technische Vorschriften und Regeln sind unter anderem die VDI-Richtlinie 4640 (Blatt 1 und 2) und die DIN 8901.

Die Grundlage einer erfolgreichen Anlage ist eine kompetente Planung, Ausführung und Betriebsweise unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen. Dadurch können Fehler vermieden werden, die eventuell zu Mängeln oder gar zu Schäden führen.

Standortabhängige Anforderungen

Die Nutzung von Erdwärme mit Hilfe von Erdwärmesonden erfordert Bohrungen, die aus wasserwirtschaftlichen Gründen nicht überall bzw. nur mit Einschränkungen (z. B. Beschränkung der Bohrtiefe) zulässig sind. Die Beurteilungskriterien sind im Leitfaden „Erdwärmesonden in Bayern“ festgelegt. Bei der wasserwirtschaftlichen Standortbeurteilung müssen besonders folgende Punkte beachtet werden:

- In einem Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet ist eine Erdwärmesondenbohrung grundsätzlich nicht zulässig. Im Einzelfall kann in Zone III B (Bereich der weiteren Schutzzone) eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden.

- In Gebieten, die für den Schutz von Wassergewinnungen der öffentlichen Wasserversorgung oder privater Betreiber (z. B. Hausbrunnen oder Mineralwasserbrunnen) von Bedeutung sind, ist die Errichtung von Erdwärmesonden im Einzelfall zu prüfen.

- Eingriffe in artesisch gespanntes Grundwasser sind nicht zulässig.

- Das Durchbohren von stockwerkstrennenden Schichten ist grundsätzlich nicht zulässig. Zum Schutz der Grundwasserreservoire darf durch Erdwärmesonden nicht in tiefere Grundwasserstockwerke eingegriffen werden.

- Bohrungen in gespanntes oberflächennahes Grundwasser sind nur im Ausnahmefall zulässig.

Durch eine standortgerechte Planung wird das Risiko einer negativen Beeinträchtigung des Grundwassers minimiert. Außerdem kann die Anlage durch eine standortbezogene Planung korrekt dimensioniert und Fehlinvestitionen können verhindert werden.

Eine Orientierungshilfe über die wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung für jede Gemeindeim Amtsgebiet des Wasserwirtschaftsamt Weilheim finden Sie unter dem Punkt "Übersichtskarten".

Standortunabhängige Anforderungen

Neben den Anforderungen an den Standort sind bei der Errichtung von Erdwärmesonden insbesondere folgende Punkte zu beachten:

1. Dimensionierung

Die Größe der Erdwärmesondenanlage muss auf den Wärmebedarf des Gebäudes und auf die Entzugsleistung des Untergrundes abgestimmt sein. Anlagen mit einer Heizleistung < 30 kW können anhand der spezifischen Entzugsleistung gem. VDI-Richtlinie 4640 ausgelegt werden. Bei größeren Anlagen ist das Sondenfeld vom Planer über andere Verfahren auszulegen, um eine korrekte Dimensionierung zu erhalten.

2. Bohrunternehmen/Baustelle

Mit der Bauleitung ist grundsätzlich ein hydrogeologisch arbeitendes Fachbüro zu beauftragen. Wenn die Bohrfirma im Besitz der DVGW-Bescheinigung W 120 bzw. des "D-ACH-Gütesiegels für Erdwärmesonden Bohrfirmen" der Wärmepumpenverbände in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder entsprechender Qualifikationen ist, kann auf die Bauleitung durch ein Fachbüro verzichtet werden.

Die Baustelle muss sicher und fachgerecht eingerichtet werden. Die notwendigen Geräte, wie z. B. Bohrgerät, Mischanlage, Verpresspumpe und Messinstrumente müssen geeignet sein, die Sonden entsprechend den Regeln der Technik einbauen zu können.

Das bei der Bohrung geförderte Bohrgut und die Bohrspülung sind in einem Container zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Das gilt auch für das bei Bohrungen anfallende Grundwasser, das mit Bohrgut vermischt ist.

3. Bohrdurchmesser

Der Bohrdurchmesser ist so zu wählen, dass zwischen Sondenbündel und Bohrlochwand mindestens ein Abstand von 30 mm verbleibt (Bohrdurchmesser >= Sondendurchmesser + 60 mm). Bei einer Standardsonde (32er Doppel-U-Rohr ohne Abstandshalter) muss der Bohrenddurchmesser somit mindestens 150 mm betragen. Ein ausreichend große Bohrdurchmesser ist für eine ordnungsgemäße Verpressung (Ringraumverfüllung) notwendig.

4. Bohrlochabstand

Erdwärmesonden können sich bei zu geringem Abstand gegenseitig thermisch beeinflussen. Zur Vermeidung negativer Einflusse muss zwischen den Sonden ein gewisser Abstand eingehalten werden. Die genauen Vorgaben für den Abstand zwischen den Sonden muss der Planer der Anlage treffen. Zur Grundstücksgrenze wird gemäß VDI 4640 ein Abstand von 3 m , nach den Empfehlungen der LAWA ein Abstand von 5 m empfohlen.

5. Sondenmaterial und Wärmeträgermittel

Die Dichtheit der Sondenrohre ist von großer Bedeutung, da durch Leckagen das zirkulierende Wärmeträgermittel austreten kann. Dadurch wird die Sonde beschädigt und das Grundwasser gefährdet, da das Wärmeträgermittel in der Regel wassergefährdende Stoffe enthält. Zur Vermeidung dieser Gefahr muss das Sondenbündel aus einem geeigneten dichten und beständigen Material (PE-RC, PE-X) bestehen. Das Sondenbündel muss vorgefertigt und in einem Stück in das Bohrloch eingebaut werden. Um Schäden an der Sonde zu vermeiden, ist sie von einer Haspel zentrisch in das Bohrloch abzurollen. Für den Nachweis der Dichtheit müssen außerdem Dichtheits- und Durchflussprüfungen durchgeführt und dokumentiert werden. Bei laufendem Betrieb der Anlage ist die Dichtheit der Sonde über Druckwächter zu kontrollieren.

Als Wärmeträgermittel wird in der Regel ein wassergefährdendes Wasser - Frostschutzmittel - Gemisch eingesetzt, um das Einfrieren des Wärmeträgermittels zu verhindern. Allerdings sollte das Wärmeträgermedium nicht über einen längeren Zeitraum zu stark heruntergekühlt werden, da es dadurch zu Frosterscheinungen mit negativen Folgen für das Material und den Untergrund kommen kann. Nach Merkblatt 37/2 sind derzeit alle Anlagen mit einem Frostwächter zu versehen, um ein Einfrieren und damit eventuelle Beschädigungen am Verpresskörper zu verhindern.

Eine umweltfreundliche Alternative ist der Einsatz von reinem Wasser oder CO2 als Wärmeträgermittel. Neben der wasserwirtschaftlichen Unbedenklichkeit bietet reines Wasser als Wärmeträgermittel den Vorteil, dass es die höchste Wärmekapazität aller Flüssigkeiten besitzt und dadurch die Effizienz der Anlage erhöht.

6. Verpressung (Ringraumverfüllung)

Von entscheidender Bedeutung für eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Erdwärmesondenanlage ist eine hochwertige Verpressung. Die Verpressung ist wichtig für einen guten Wärmeübergang vom Erdreich an die Sonde. Außerdem muss die Verpressung den Untergrund vor dem Eindringen von Schadstoffen schützen.

Als Verpressmaterial sind geeignete Fertigmischungen zu verwenden. Für eine gute Verpresssuspension ist unbedingt auf die richtige Zubereitung, die passende Mischtechnik und auf geeignete Verpresspumpen zu achten. Zur Kontrolle und Dokumentation ist die Dichte und Menge der Suspension zu prüfen.

Es gibt auch speziell für Erdwärmesonden entwickelte, thermisch verbesserte Fertigmischungen, die eine bessere Wärmeleitfähigkeit als übliche Verpressmaterialien bieten.

7. Dokumentation

Von der Bohrfirma muss nach Abschluss der Arbeiten eine Dokumentation erstellt werden. Nur dadurch erhält der Bauherr einen Nachweis über die Ausführung der Arbeiten. Die Dokumentation muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Angaben zur Bohrung (v.a. Lageplan mit Angabe der Bohransatzpunkte, Bohrprofil, Schichtenverzeichnis, Ausbauplan)

- Angaben zur Verpressung (v.a. verwendetes Material mit Datenblatt und Lieferschein, Dichte und Menge der Suspension, Verpressprotokoll)

- Nachweis der Druck- und Durchflussprüfungen

8. Bauabnahme

Zur Bestätigung der bescheidsgemäßen Ausführung der Arbeiten oder ggf. Abweichungen vom Wasserrechtsbescheid ist eine Bescheinigung eines Privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft beim Landratsamt vorzulegen. Die Bauabnahme hat baubegleitend von einem PSW zu erfolgen, da einige Anlagenteile später nicht mehr einsehbar sind.

9. Betrieb der Anlage

Mit Erdwärmesonden bewirtschaftet man den Untergrund als Wärmespeicher: Man entzieht ihm in den Wintermonaten beim Heizen Wärme. Dadurch kühlt sich der Untergrund in der Umgebung der Sonden im Laufe der Heizperiode ab. Außerhalb der Heizperiode regeneriert sich das Temperaturniveau des Untergrundes wieder. Die Regeneration kann bei günstigen Verhältnissen auch verstärkt werden, indem in den Sommermonaten überschüssige Wärme, etwa von Solarkollektoren, über die Sonden in den Untergrund abgegeben wird.

Um eine zu starke Abkühlung in den Wintermonaten zu verhindern muss der Energiebedarf des Gebäudes auf die Länge bzw. Anzahl der Sonden abgestimmt sein. Wird dem Untergrund zuviel Wärme entzogen, führen die sinkenden Temperaturen im Untergrund zu einem steigenden Stromverbrauch und möglicherweise zu Schäden an den Sonden.

Ihre E-Mail-Anfragen zu Grundwasseranfragen bei Erdwärmesonden richten Sie Bitte an das Postfach:

Grundwasseranfragen@wwa-wm.bayern.de

Betreff: Grundwasseranfragen Erdwärmesonde Gemeinde X

Flurnummer Y

Hinweise für Planung, Errichtung und Betrieb von Grundwasserwärmepumpen

Für den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen dürfen nur oberflächennahe Grundwasservorkommen mit freiem Wasserspiegel genutzt werden. Das Abteufen von Bohrungen in tiefere Grundwasserstockwerke ist nicht zulässig. Grundsätzlich muss die Wiedereinleitung des thermisch veränderten Wassers in den genutzten Grundwasserleiter sichergestellt sein. Eine schädliche Verunreinigung oder nachteilige Veränderung des Grundwassers muss ausgeschlossen werden. Die thermische Grundwassernutzung darf nicht anderen Bewirtschaftungszielen entgegenstehen.

Für den Betrieb einer Grundwasserwärmepumpe ist nicht jeder Standort geeignet. So ist in Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten eine Nutzung grundsätzlich nicht zulässig. Eine Orientierungshilfe, ob in Ihrem Fall eine Nutzung des Grundwassers grundsätzlich möglich ist, finden im UmweltAtlas Bayern (lfU).

Bitte beachten Sie auch unbedingt die Erläuterungen zur Karte. Die tatsächlichen hydrogeologischen Verhältnisse können von den Angaben in der Karte abweichen. Grundsätzlich eignen sich bei bekannten hydrogeologischen Verhältnissen auch andere Standorte mit oberflächennahen Grundwasservorkommen für die Grundwassernutzung.

Bei unzureichender Kenntnis der Grundwasserverhältnisse sollte eine Probebohrung vorgenommen werden.

Hinweise für die Erstellung von Grundwasserwärmepumpenanlagen

Um Gefährdungen für das Grundwasser zu minimieren und einen effizienten Betrieb sowie eine lange Lebensdauer einer Grundwasserwärmepumpenanlage zu gewährleisten sind insbesondere folgende Hinweise zu beachten:

1. Planung und Errichtung

Die Brunnen sollten von einer Fachfirma geplant und errichtet werden, die ein Zertifikat nach DVGW W 120 oder eine vergleichbare Qualifikation besitzt. Die Brunnen und die Anlage sind nach dem Stand der Technik zu errichten. Besonders zu beachten sind dabei die VDI-Richtlinie 4640, die DIN 8901 sowie die Merkblätter des DVGW.

2. Prüfung der Brunnenergiebigkeit /Schluckversuch

Mit einem Pumpversuch sollte vorab geprüft werden, ob genügend und dauerhaft Grundwasser für den Betrieb einer Grundwasserwärmepumpe zur Verfügung steht. Mit einer Förderrate von 1,0 l/s und einer Abkühlung des Grundwassers um 3 Kelvin (K) kann eine Verdampferleistung von ca. 12,45 kW erreicht werden. Diese Leistung ist in der Regel für ein Einfamilienhaus ausreichend. Die Leistung des Förderbrunnens muss eine Dauerentnahme für den Nenndurchfluss der angeschlossenen Wärmepumpe gewährleisten. Neben der Ergiebigkeit ist auch zu untersuchen, ob der Schluckbrunnen die eingeleitete Wassermenge dauerhaft aufnehmen kann. Da Schluckbrunnen erfahrungsgemäß schneller altern, sollten diese großzügig dimensioniert werden.

3. Förderbrunnen und Schluckbrunnen

Die Vorgaben des DVGW-Regelwerks W122 "Abschlussbauwerke für Brunnen der Wassergewinnung" sind sinngemäß anzuwenden. Insbesondere ist der obere Abschluss der Brunnen so zu gestalten, dass das Eindringen von Oberflächenwasser wirksam verhindert wird und ein werksmäßig hergestellter Brunnenkopf verwendet wird.

Das erwärmte oder gekühlte Grundwasser wird über einen Schluckbrunnen wieder dem Untergrund zugeführt. Dieser sollte in Grundwasserfließrichtung mit ausreichendem Abstand zum Förderbrunnen eingebracht werden um einen hydraulischen Kurzschluss zu vermeiden.

4. Temperaturveränderung des Grundwassers

Das Grundwasser wird bei Grundwasserwärmepumpen in der Regel um 3- 4 K verändert. Das zurückgeleitete Grundwasser soll eine Temperaturveränderung von +/- 6 K nicht überschreiten.

5. Grundwasserbeschaffenheit

Um eine Verockerung, Verschleimung oder Versinterung der Brunnen oder eine Korrosion im Wärmetauscher der Wärmepumpe zu vermeiden, sollte die physikalisch-chemische Eignung des Grundwassers analysiert werden. Die Einleitung des Grundwassers in den Schluckbrunnen sollte unter dem Ruhewasserspiegel erfolgen.

Ihre E-Mail-Anfragen zu Grundwasseranfragen bei Grundwasser-wärmepumpen richten Sie Bitte an das Postfach:

Grundwasseranfragen@wwa-wm.bayern.de

Betreff: Grundwasseranfragen Grundwasserwärmepumpe Gemeinde X

Flurnummer Y

Gehnehmigungsverfahren für Erdwärmesonden und Grundwasserwärmepumpen

Genehmigungsverfahren für Erdwärmesonden und Grundwasserwärmepumpen

Erdwärme gilt nach Bundesberggesetz als bergfreier Bodenschatz. Dies bedeutet, dass sich das Eigentum an einem Grundstück nicht auf die Erdwärme erstreckt.

In Bayern werden jedoch nur Bohrungen von mehr als 100 m Tiefe oder Projekte mit einer thermischen Leistung von mehr als 0,2 MW bergrechtlich behandelt.

Durch die Nutzung der Erdwärme wird in der Regel auf das Grundwasser eingewirkt. Deshalb sind für den Bau und Betrieb einer Erdwärmeanlage die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit dem Bayerischen Wassergesetz (BayWG) und der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschrift (VwVBayWG) maßgebend.

Die Genehmigungsbehörde ist das örtlich zuständige Landratsamt.

Je nach Art und Größe und Standort der Anlage ergeben sich hieraus folgende unterschiedliche Genehmigungsverfahren, die hier näher erläutert werden.

Genehmigungsverfahren Erdwärmesonden

Die Errichtung und der Betrieb von Erdwärmesondenanlagen stellen Benutzungstatbestände im Sinne der § 9 Abs. 1 Nr. 4 sowie § 9 Abs. 2 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar. Diese Gewässerbenutzung ist gestattungspflichtig (§ 8 Abs. 1 WHG). Der Betreiber einer Erdwärmesondenanlage benötigt somit eine wasserrechtliche Erlaubnis, die beim örtlich zuständigen Landratsamt beantragt werden muss.

Bohrungen für Erdwärmesonden

Die Bohrungen für Erdwärmesonden sind grundsätzlich nach § 49 WHG, Art. 30 BayWG anzeigepflichtig. Die Anzeige muss mindestens 1 Monat vor Beginn der Bohrarbeiten beim zuständigen Landratsamt erfolgen. Ein Formular für eine Bohranzeige finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Bitte beachten Sie, dass es in unserem Amtsgebiet Bereiche gibt, in denen Bohrungen für Erdwärmesonden nicht oder nur eingeschränkt zulässig sind. Näheres dazu finden Sie unter Hinweise für die Planung, Errichtung und Betrieb oder im Leitfaden "Erdwärmesonden in Bayern".

Bohrungen über 100 m Tiefe müssen zusätzlich bergrechtlich behandelt werden. Hier sind weitere Angaben in den Antragsunterlagen erforderlich.

Sie helfen uns sehr, wenn wir von Ihnen nach den Bohrarbeiten einen Lageplan der Bohrung und ein Bohrprofil mit Angabe der geologischen Schichtenfolge und Grundwassertand bekommen. So können wir andere Bürgerinnen und Bürgern besser beraten, die ebenfalls eine Erdwärmesondenanlage errichten wollen.

Wir empfehlen Ihnen als Planungsgrundlage unbedingt unsere Übersichtskarten zu nutzen:

Damit können Sie sich einen ersten Überblick über die wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung für Erdwärmesonden verschaffen. Für jede Gemeinde unseres Amtsgebietes gibt es eine Karte, in der Sie unter anderem Angaben finden, bis zu welcher Bohrtiefe wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht günstige Verhältnisse für die Errichtung von Erdwärmesonden erwarten. Dadurch soll vermieden werden, dass in tiefere Grundwasserstockwerke eingegriffen wird. Für die Karten wurde als einheitliche Beurteilungsgrundlage eine maximale Bohrtiefe von 160 m angesetzt.

Die Karten bieten Ihnen folgende Vorteile:

Sie erhalten eine kostenlose Orientierungshilfe:Die Karten zeigen Ihnen, ob Sie auf Ihrem Grundstück aus wasserwirtschaftlicher Sicht mit voraussichtlich günstigen Verhältnissen für die Errichtung von Erdwärmesonden rechnen können oder besser eine andere Form der Wärmegewinnung in Betracht kommt (z. B. Flächenkollektor, Luft-Wärmepumpe).

Sie reduzieren das Risiko möglicher Fehlinvestitionen:

Bereits in der Planungsphase kann mit Hilfe der Karten kalkuliert werden, ob die Grundstückgröße für die notwendige Sondenanzahl ausreichend ist. Wenn während der Bohrarbeiten festgestellt wird, dass aufgrund von Versagensgründen (z. B. weil tiefere Grundwasserstockwerke erreicht werden) das Vorhaben umgeplant werden muss, kann etwa Platzmangel dazu führen, dass das Vorhaben gar nicht mehr realisiert werden kann.

Die Karten stellen allerdings keine rechtsverbindliche Grundlage für das Genehmigungsverfahren dar, da die Angaben auf den Karten von den tatsächlichen geologischen bzw. hydrogeologischen Verhältnissen abweichen können und zudem nicht alle Versagensgründe (z. B. Altlasten, konkurrierende Nutzungen, usw.) dargestellt sind.

Erdwärmesondenanlagen mit einer (Verdampfer-) Leistung bis einschließlich 50 kJ/s

Sofern nach unseren Übersichtskarten günstige Verhältnisse vorliegen ist bei kleinen Anlagen in der Regel eine wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 70 Abs. 1 Nr. 1, 2. Halbsatz Bayerisches Wassergesetz (BayWG) erforderlich. Hierzu ist dem zuständigen Landratsamt zusammen mit dem Antrag ein Gutachten eines privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) nach Art. 65 BayWG mit dem entsprechenden Anerkennungsbereich vorzulegen. Nähere Informationen hierzu finden Sie auch in den Kartenerläuterungen.

Eine Bohranzeige für Erdwärmesonden und eine Liste der privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft finden Sie in den "Weiterführenden Informationen".

Erdwärmesondenanlagen mit einer (Verdampfer-) Leistung über 50 kJ/s

Größere Anlagen erfordern eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, Art.15 BayWG (Beschränkte Erlaubnis). Eine Bohranzeige für Erdwärmesonden finden Sie in den "Weiterführenden Informationen".

Genehmigungsverfahren Grundwasserwärmepumpen

Die Entnahme von Grundwasser zur thermischen Nutzung und die Wiedereinleitung des genutzten Grundwassers stellen einen erlaubnispflichtigen Benutzungstatbestand nach

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG dar. Der Betreiber einer Grundwasserwärmepumpe benötigt somit eine wasserrechtliche Erlaubnis, die beim örtlich zuständigen Landratsamt beantragt werden muss.

Bohrungen für den Förder- bzw. Schluckbrunnen

Die Bohrungen für eine Grundwasserwärmepumpenanlage sind grundsätzlich nach § 49 WHG, Art. 30 BayWG anzeigepflichtig. Die Anzeige muss mindestens 1 Monat vor Beginn der Bohrarbeiten beim zuständigen Landratsamt erfolgen.

Sie helfen uns sehr, wenn wir von Ihnen nach den Bohrarbeiten einen Lageplan der Bohrung und ein Bohrprofil mit Angabe der geologischen Schichtenfolge und Grundwassertand bekommen. So können wir andere Bürgerinnen und Bürgern besser beraten, die ebenfalls eine Grundwasserwärmepumpe errichten wollen.

Grundwasserwärmepumpen bzw. Kühlanlagen mit einer (Verdampfer-) Leistung bis 50 kJ/s

Bei kleinen Anlagen, die bei Einfamilienhäusern in der Regel zum Einsatz kommen, ist im Allgemeinen ein Antrag gemäß Art.70 Abs. 1 Nr. 1 BayWG zu stellen. Hier ist die Vorlage eines Gutachtens eines privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft (PSW) nach Art. 65 BayWG vorgeschrieben. Nähere Informationen hierzu finden Sie auch in den Kartenerläuterungen.

Eine Übersicht der erforderlichen Antragsunterlagen und eine Liste der privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Grundwasserwärmepumpen bzw. Kühlanlagen mit einer (Verdampfer-) Leistung über 50 kJ/s

Bei großen Anlagen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, Art.15 BayWG (Beschränkte Erlaubnis) erforderlich. Nähere Informationen hierzu finden Sie auch in den Kartenerläuterungen.

Eine Übersicht der erforderlichen Antragsunterlagen finden Sie in den "Weiterführenden Informationen".

Übersichtskarten

Übersichtskarten Erdwärmesonden

Weitere Informationen für eine erste Einschätzung zur oberflächennahen Geothermie für Ihr Bauvorhaben sowie Hinweise zu den verwaltungstechnischen Abläufen finden Sie im Internetangebot des Bayerischen Landesamtes für Umwelt

Weiterführende Informationen

- Standortauskunft oberflächennahe Geothermie - UmweltAtlas Bayern (LfU)

- Erläuterungen zur Standortauskunft

- Zu den Informationsblättern, Bohranzeigen etc. im Servicebereich des Wasserwirtschaftsamt Weilheim LfU-Merkblatt (Slg-Wasser) Nr. 3.7/2 "Planung und Erstellung von Erdwärmesonden" (Januar 2012) - PDF

- Standorteignung Oberflächennahe Geothermie - Bayerisches Landesamt für Umwelt

- Erläuterungen zur Standortauskunft - Bayerisches Landesamt für Umwelt

- Geothermie – Mit Erdwärme heizen und kühlen - Bayerisches Landesamt für Umwelt

- In sieben Schritten zur eigenen Erdwärmeanlage - Bayerisches Landesamt für Umwelt

- Energieatlas - Bayerisches Landesamt für Umwelt

- LfU-Merkblatt (Slg-Wasser) Nr. 37 / 2 "Planung und Erstellung von Erdwärmesonden" (Januar 2012) - PDF

- Liste der PSW mit Tätigkeitsgebiet Thermische Nutzung - PDF

- Bohranzeige Erdwärmesonden bis 50 kW (523 KB - PDF)

- Bohranzeige Erdwärmesonden über 50 kW (533 KB - PDF)

- Liste der privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft (PSW) - PDF

- Übersicht Antragsunterlagen thermische Grundwassernutzung bis 50 kJ/s - PDF

- Übersicht Antragsunterlagen thermische Grundwassernutzung über 50 kJ/s - PDF

- Bohranzeige zur Errichtung von Brunnen für eine thermische Grundwassernutzung - PDF